Home > アーカイブ > 2019-12

2019-12

『BOSCH レーザー距離計 GLM500』を買ってみた

- 2019-12-16 (月)

- レビュー

もう終了してしまいましたが、Amazonのサイバーマンデーセールでまたレーザー距離計を購入しました。

またというのは以前のプライムデーセールでもレーザー距離計を買っていたからです。

その時はBOSCH GLM7000だったのですが、今回はGLM500を購入してみました。

カラー液晶というのと傾斜角が測れたり水準器の機能があったりと高機能なのでちょっと欲しくなってしまいました。

ただ全ての点で性能が上かというとそうでもなく、測定距離が70mから50mへとやや短くなっています。

今まで購入したBOSCH製品はわりとしっかりした箱に入っていたのですが、やけにペラペラの薄い箱に入っていました。

Made in Malaysiaの文字が見えます。

付属品は『ストラップ、アルカリ電池、説明書、品質保証書(?)』です。

この機種の残念なところはケースが付属しないところでした。

なぜ付属しないのかは不明ですが、仕方ないのでノーブランドのケースを別途用意しました。

ケースはノーブランド品で1,500円ほどでした。

本体が安く買えたのにケースにそこそこの値段がしたので結果的にお得感が少なくなってしまいました。

ケースなしでも良いかなと思ったのですが、持ち歩きで液晶面に傷が入ると嫌なので用意しました。

EVA製のハードケースで作りはわりとしっかりしています。

ジッパーもつまみが持ちやすく、多少抵抗はあるもののスムーズに開閉出来ました。

ただ、本体を固定するゴムがかなりキツくて使いにくいです。

距離計本体の滑り止めに引っかかって出し入れがとてもやりにくいのでゴムは使わずに収納しています。

少し使ってみて問題無さそうなら切ってしまおうと思います。

また、小さいカラビナが1つ入っていましたが、作りがチープです。

ケース側面に引っかけるところがあるのでそこに付けておきましたが、使わなさそうです。

カラー液晶は多少荒さはあるもののなかなか綺麗で見やすいです。

斜めから見てもちゃんと視認出来るのは良いですね。

反応も早く、横向きにすると自動で向きが変わるのは良いのですが、動かした際にちょいちょい横表示になったりするのが気になります。

傾斜角を測れたり水準器があるのは便利ですね。

以前使っていたGLM7000は140gほどでしたが、GLM500は100gとだいぶ軽くなりました。

この手の測定器具というと安い謎メーカー製のものが色々ありますが、信頼性を考えると多少値段が高くとも有名メーカー製を使いたいところです。

BOSCHは色々と出しているので同メーカーで揃えると統一感があって良いです。

GLM500はケースが付属していないのが残念でしたが、軽くて使いやすいと思いました。

売り上げランキング: 184

売り上げランキング: 4,240

NEC Aterm WG1200HP3を子機モードで使ってみた

- 2019-12-15 (日)

- パソコン

YAMAHA WLX202がイイ感じに使えるようになったので、それまで使っていたNEC Aterm WG1200HP3を外すことにしました。

しかし、そのまま箱に入れてしまってしまうにはもったいないので、子機モードにして使えるようにしてみようと思いました。

子機モードが使えればルーターから離れた場所にあるwifi機能無しのデスクトップPCなどもケーブルをひっぱることなくwifiで繋げるようになります。

大体の物はルーターからすぐのところにあるのであまり必要な機能ではありませんが・・・。

ちょっと面白そうなので使わなくなった旧サブPCを使ってやってみることにしました。

ところが、設定で躓いて少々時間がかかってしまいました。

設定方法

まずは本体を中継機/子機モードにします。

- ACアダプタを抜いて電源OFF。

- 本体背面のMODEスイッチをCNVにする。

- らくらくスタートボタンを押しながら電源を入れ、CONVERTERランプが緑点滅したらボタンを離す。

CONVERTERランプが緑点滅状態で強制DHCPサーバ機能がONになります。

そして、ブラウザのアドレスに『http://192.168.1.245/』と入力するとクイック設定Webにアクセス出来ます。

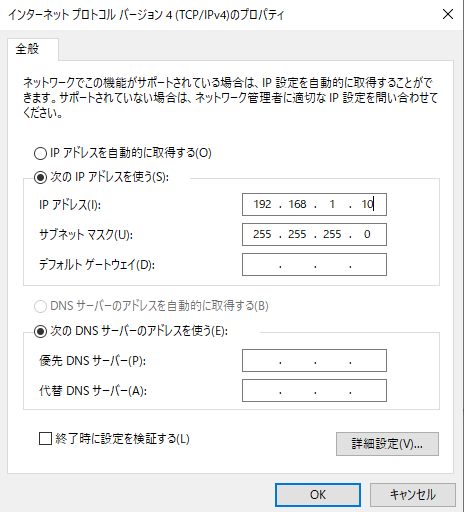

ここで素直に繋がれば良いのですが、なぜかDHCPサーバからipアドレスが割り振られずに繋がらなかったので手入力でアドレスを指定しました。

この原因がわからずに時間がかかってしまいました。

クイック設定Webに繋がれば以下の手入力は不要です。

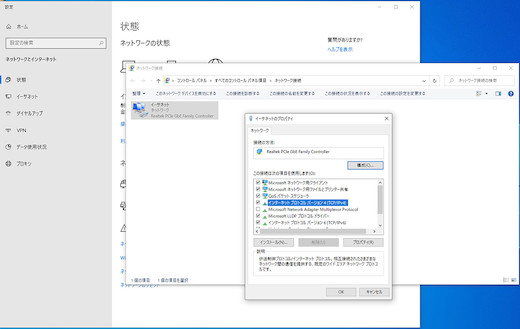

Windows10の場合、『スタート右クリック→ネットワーク接続→アダプターのオプションを変更する』で出てきた設定を右クリックしてプロパティを開いてその中の『インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)』のプロパティを開きます。

そこに192.168.1.xxx(xxxは2~255の適当な数字)と手入力してOKボタンをクリックするとクイック設定Webに繋がるようになりました。

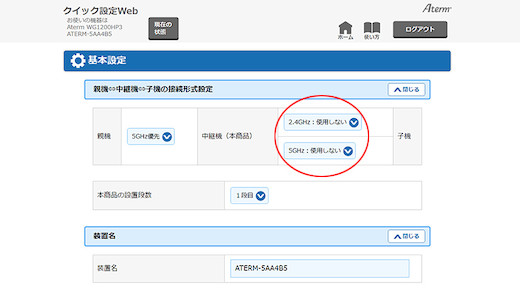

その後、クイック設定Webで『基本設定→中継機(本商品)』の2項目を『使用しない』に変更します。

そして、Wifi接続先設定からアクセスポイントを検索して親機の設定をすれば完了です。

再起動すると子機モードになるので、上記の手入力した設定を『IPアドレスを自動的に取得する』に戻します。

作業自体はわりと簡単でしたが、ネットワーク関連は繋がらなかった時がやっかいです。

トラブった時に検索できるように、他にネットが使える環境がある状態で作業したいですね。

すぐに繋がると思ってやっていたらずいぶん時間がかかってしまいました。

とはいえ、繋がってしまえば安定して通信出来ましたのでひと安心です。

これでこのWG1200HP3は無線子機になったのでどこか離れた場所の機器もLANに繋げることが出来ます。

ただ、離れた場所で使う物ってスマホくらいなんですけどねぇ・・・。

【参考webサイト】

link >> クイック設定Webの使いかた(中継機/子機としてご使用のとき)|Aterm®WG1200HP3 ユーザーズマニュアル

link >> NECの無線LANルーターWG1200HPの「コンバート(CNV)モード」で「子機モード」と「中継機モード」を切り替える方法【備忘録】 – TECH-SURF

『Panasonic WH2881P アースターミナル付変換アダプタ』を買ってみた

- 2019-12-14 (土)

- パソコン

購入したばかりのYAMAHA WLX202は値段がちょっと高かったもののすこぶるイイ感じで稼働しています。

まだ仮置きなので配線がテキトーですので、時間のあるときにしっかりしたセッティングをしたいと思っています。

合わせて購入したPoEインジェクターもまだテキトーに置いてあるのですが、電源で気になることがありました。

PC電源などに付いてくるようなケーブルなのですが、差し込みプラグの横からアース線がニュッと出ているタイプなのです。

自宅にある様々な機器の中には同じような電源ケーブルのものもあるのですが、このアース線がぶらぶらしているのが気になっていました。

先端は絶縁キャップが付いているのでまぁ安心ですが、そういったものが付いていないことの方が多いです。

おそらく多くの人はアース線を繋がずに使っていると思いますが、自室にはアース端子がありますのでそちらにタップを繋いでいます。

タップはアース付きの3穴タイプなのでそのままではアース線が繋げません。

どうしようかと考えて変換アダプタを買ってみることにしました。

PC電源用の3Pinケーブルがいくつも余っているのでそれを使えば良いのです。

しかし、3Pinを2Pinにするアダプタならおまけで付いてきたりしていくつも余っているのですが、逆タイプは持っていませんでしたので1個買っておくことにしました。

この手の100Vに繋ぐような器具はノーブランド品は恐いので信頼のPanasonic製を選びました。

どうということはない変換アダプタですが、PSEマーク付きの日本製というのは安心感がありますね。

売り上げランキング: 1,360

Home > アーカイブ > 2019-12